Exposition Reconstruction de Rouen

La Reconstruction de Rouen est un sujet analysé par de nombreux historiens et architectes depuis plusieurs années. Ce patrimoine et cette mémoire doivent cependant continuer à être entretenus. C’est la raison pour laquelle la Ville de Rouen a souhaité s’associer aux services de la Métropole Rouen Normandie en valorisant ce patrimoine.

Dans cette perspective, le Service Archives Municipales de Rouen et l’Association des Amis des Archives Municipales de Rouen ont réalisé une exposition « La Reconstruction de Rouen » à la Halle aux Toiles du 10 janvier au 25 janvier 2025. Forte de son succès (1600 visiteurs en 3 semaines), elle fait actuellement l’objet d’une nouvelle édition à l’Hôtel de Ville de Rouen du 8 au 27 septembre 2025. La visite est libre et gratuite de 9h 17h du lundi au vendredi et en visites guidées.

Constituée d’archives versées par les services municipaux et d’iconographies prêtées par certains Amis des Archives, cette exposition vise 3 objectifs pour les usagers : consulter des archives inédites, comprendre le réaménagement de la Ville et les impacts actuels, encourager les habitants à reconnaitre et préserver ce riche patrimoine.

Cette nouvelle édition ne permet pas de présenter l’intégralité du contenu valorisé à la Halle aux Toiles en janvier dernier. Aussi, durant votre visite, vous pourrez scanner des QR Code renvoyant au contenu spécifié ci-dessous. La réutilisation de ce contenu et des archives présentées requiert une autorisation délivrée par les Archives municipales.

Complémentaire à cette exposition, un livret sera ultérieurement disponible auprès des Archives municipales.

Des visites guidées gratuites sont assurées et à réserver

Inscriptions aux visites guidées

Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine | Rouen.fr

(uniquement pour le dimanche 21 septembre)

Pour toutes informations complémentaires sur cette exposition, pour consulter ces archives en Salle de lecture ou encore pour transmettre un don d’archives ou votre témoignage, nous vous invitons à contacter le personnel des Archives municipales via le formulaire suivant

Le rôle de Jacques Gréber

Chargé du projet de reconstruction et de réaménagement de Rouen en octobre 1940, l’architecte Jacques Gréber prend ses fonctions alors que la Ville de Rouen est occupée depuis le 9 juin 1940 et les habitants victimes de bombardements réguliers. Conscient des enjeux fixés, il veille à s’entourer d’une équipe d’experts, se nourrir du contexte local tout en s’adaptant aux attentes des élus et représentants d’associations de sinistrés et de professionnels.

Son étude requiert une évaluation continue des quartiers sinistrés et une analyse du maillage territorial. Il veille en premier lieu à s’entourer du personnel des services techniques de la Ville de Rouen pour collecter de nombreux documents (cadastres, relevés, cartes) mais aussi de nombreuses données sur la topographie, le climat et sur la population.

Plan présentant la répartition des habitants sur le territoire de la Ville de Rouen en 1940 – Archives municipales

Jacques Gréber organise de nombreuses visites en 1941 et 1942 dans les quartiers rouennais pour compléter ses recherches : il se nourrit ainsi de l’expérience locale pour adapter son projet. Il s’inscrit également dans les enjeux locaux de préservation du patrimoine en participant aux réunions de la Commission du Casier archéologique.

Pour prolonger vos connaissances, les plans, esquisses, rapports et discours de Jacques Gréber sont consultables en salle de lecture des Archives municipales.

La présentation des projets

Après de nombreuses visites à Rouen en 1940 et 1941, Jacques Gréber présente son projet entre 1941 et 1942, avec le soutien du Maire Maurice POISSANT, devant les représentants de l’Etat et les autorités allemandes. Ces présentations font l’objet de discours très éclairants sur sa projection de Rouen. Il veille à présenter certaines innovations telles que la surélévation des quais tout en assurant le respect et la protection de certains quartiers historiques.

"…entre l'esquisse et le projet définitif, il y a une certaine élasticité, on remet à l'échelle certains choses, certaines idées qui sont déjà bien indiquées dans l'esquisse, cela nous permettra de concilier le passé, le souvenir du passé, avec les besoins nouveaux. "

Extrait de l'allocution de Jacques Gréber le 17 octobre 1940 – Archives municipales

Présentation de la maquette Perfecta de la Ville de Rouen réalisée par Jacques Gréber en 1943 et présentée au Salon des Urbanistes à Paris, avril 1944 - Collection Guy Pessiot

Exposition régionale du 10 au 25 octobre 1942 au Musée des Beaux-Arts,1942, sous-série 6H - Archives municipales

Carton d’invitation pour la projection au Cinéma « Normandy » le 17 septembre 1946 -Archives municipales

La gestion locale du territoire

Quand Jacques Gréber est recruté par la Ville de Rouen en octobre 1940, la gestion de la commune est alors assurée par le Maire de Rouen mais dépendant des autorités allemandes depuis juin 1940. A la suite du départ de Georges Métayer le 9 juin 1940, Maurice POISSANT devient le Maire de Rouen et par conséquent l’interlocuteur direct des autorités allemandes. Le maire et son cabinet sont chargés d’entretenir les relations entre l’occupant, le gouvernement de Vichy et les alliés. Il vise à appliquer notamment la mise en œuvre de la réglementation français et des circulaires allemandes relatives à la gestion du territoire. A ce titre, il sera chargé d’assurer la responsabilité de plus de 16 communes limitrophes.

Ordonnance allemande fixant les responsabilités du bourgmestre, 15 juin 1940– Archives municipales

Les municipalités restent cependant en place, afin de gérer les affaires courantes de leurs communes respectives, mais leur responsabilité, in fine, relève du seul maire de Rouen. Pendant comme après la guerre, chaque commune gère elle-même les archives qu’elle a produites. Malgré cette décision allemande, la définition du périmètre d’analyse n’est pas remise en cause pour Jacques Gréber. Le périmètre visé par la Reconstruction reste bien conforme à celui stipulé dans la délibération du 26 août 1943.

Le fonds d’archives municipales de Rouen relatif à la Reconstruction (6H) comporte certaines esquisses ou projets de plans d’aménagement de certaines communes voisines mais il s’agit uniquement de quelques articles d’archives.

Le départ de Jacques Gréber

L’architecte Jacques Gréber est engagé par la Ville de Rouen dès décembre 1940 pour réaliser le plan de reconstruction et d’aménagement de la Ville de Rouen. Accompagné de son équipe et de nombreux agents municipaux, il proposera différentes versions jusqu’en octobre 1945. Il quittera alors la Ville de Rouen avant la validation définitive du projet car il sera chargé de piloter l’agrandissement de la Ville d’Ottawa au Canada. Ses successeurs ; Henri Bahrmann, Jean Fontaine, François Herr et Jean Démaret, conserveront les fondements du projet. Tout en intégrant différentes modifications, ils seront chargés de présenter le projet définitif en 1949

A la fin de la guerre, la Reconstruction traine à Rouen. Les plans proposés par Jacques Gréber, et ceux qui travaillent avec lui, se succèdent, toujours critiqués, avec demandes d’amendements par les élus, les commerçants, les sinistrés et la Chambre de Commerce, sans oublier la presse. De plus, le projet de « Paris port de mer » entraine la surélévation des ponts et des quais et oblige à tout redessiner une nouvelle fois. La véritable reconstruction sur la rive droite ne débutera finalement qu’au début des années 1950.

Cette lenteur, ces critiques, peuvent expliquer, en partie, pourquoi Jacques Gréber est de moins en moins présent à Rouen après 1945. Il faut ajouter à cela l’appel pressant du Canada. Jacques Gréber et ses équipes sont en effet engagés, depuis 1936, dans le plan d’ensemble de l’agrandissement de la capitale fédérale Ottawa, plan dont l’exécution est ralentie depuis la déclaration de guerre en Europe.

Jacques Gréber tenant les nouveaux plans de la ville d’Ottawa, 1945, Centre Canadien d’architecture, Ottawa,- Collection Guy Pessiot

La paix revenue, Jacques Gréber reçoit, le 22 août 1945, un télégramme signé d’Alphonse Fournier, Ministre des travaux-publics canadiens avec la demande pressante suivante :

« Nous désirons que le plan de base tracé par vous et partiellement exécuté soit étendu jusqu’aux limites récemment déterminées et considérablement élargies. Stop. Le Premier ministre m’a prié de vous demander si vous pouviez entreprendre ce travail. Stop. Prière de m’aviser si vous pouvez venir immédiatement. Stop ».

Jacques Gréber arrive au Canada dès le 2 octobre 1945. Son programme général pour Ottawa sera soumis au Premier ministre un mois et demi plus tard le 16 novembre 1945, avec construction d’une nouvelle maquette. Cependant, de 1945 à 1948, Gréber, qui a fait la traversée France-Amériques plus de 100 fois, va continuer à revenir à Rouen pour quelques réunions.

Maquette des nouveaux quartiers d’Ottawa réalisée en 1945 sur les plans réalisés par Jacques Gréber, Centre Canadien d’architecture, Ottawa - Collection Guy Pessiot.

Le casier archéologique

Le casier archéologique est le fruit des travaux de la Commission du Casier archéologique depuis 1942. Les membres de cette commission se réunissaient dans la Salle des Archives à l’Hôtel de Ville. Les archives produites par les membres de cette Commission ont été sauvegardées. Elles reflètent la mémoire de certains immeubles détruits durant la Seconde Guerre mondiale et illustrent également la continuité architecturale dans certains quartiers.

Le casier regroupe pour chaque rue des dossiers composés de photographies (plus de 2800) et des descriptions sommaires des éléments architecturaux des immeubles. Ces sources permettaient de nourrir les débats de la Commission pour recommander la protection de certains bâtiments. Ces dossiers ont été vraisemblablement alimentés jusqu’en 1960. Ils sont communicables aux Archives municipales de Rouen.

Reproduction du Dossier « Quai du Havre » issu du Casier archéologique de Rouen - Archives municipales de Rouen

Au total, de novembre 1942 à mai 1952, la Commission s’est réunie 31 fois, avec la publication d’un bulletin de procès-verbaux en 5 tomes conservés aux Archives départementales de Seine-Maritime.

Couverture du premier tome du Bulletin de la Commission du Casier archéologique paru en 1947, Fonds privé Pierre Chirol, Archives départementales de Seine Maritime.

Après les bombardements de 1943 et 1944, plusieurs dossiers problématiques reviennent régulièrement à l’ordre du jour des réunions de la Commission : maison du Four banal, hôtel des Sociétés savantes, ruines de l’église Saint-Vincent… et surtout l’église des Augustins.

Le sauvetage de l’église et des bâtiments des Augustins, radiés de l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en mars 1946, a été la grande mobilisation de la Commission qui n’a eu de cesse de proposer des solutions de réutilisation (musée lapidaire, école des Beaux-Arts…) jusqu’à sa dernière réunion en mai 1952 et la démission des membres non-fonctionnaires, à la suite de la décision de la Ville de détruire des vestiges conservés.

Vestiges de la chapelle des Augustins avant la démolition de 1949 - Archives municipales de Rouen

Les quais

La surélévation des quais constitue un des éléments les plus novateurs du projet de reconstruction. Ce sujet animera les débats et ne favorisera pas systématiquement l’adhésion de l’opinion publique. Les journalistes et les représentants d’associations contestent cette décision en formulant la coupure de l’habitant avec la Seine. Le rapport des rouennais à leur fleuve est alors modifié.

Chantier de réaménagement des quais Rive Gauche, 29 août 1952, Prodhomme – Collection Guy Pessiot

La réappropriation des espaces composant les quais se développera timidement au fil des chantiers successifs de reconstruction des ponts mais aussi grâce à la réutilisation de ces espaces pour des stationnements, des évènements ponctuels comme les Foires, la Fête Saint Romain ou encore le Salon du Livre pour la Jeunesse.

Chantier de réaménagement des quais Rive Gauche, 29 août 1957, Hauville – Collection Guy Pessiot

Au fil des décennies, les quais, malgré leur surélévation ont été réintroduits comme des espaces de circulation douce concourant à la reconquête de la Seine pour les rouennais. Aujourd’hui, la transformation de ces quais en espaces réservés aux mobilités douces est le fruit d’un cheminement commun des habitants soutenus par les différents équipes successives élues au sein du Conseil municipal. Longtemps destinés à favoriser les échanges commerciaux autour des bateaux de marchandises, les quais des deux rives constituent aujourd’hui des lieux de partage participant à la rencontre des habitants des deux rives.

La Foire de Rouen 1962 et les 24 heures motonautiques de Rouen, 1er mai 1962– Histoire de Rouen (1958 -1983), Guy PESSIOT

Les ponts de Rouen

Dès juin 1940, les deux rives de la Seine sont isolées suite à la destruction de tous les ponts. Le projet de Jacques Gréber doit donc intégrer la nécessaire reconstruction de ces infrastructures fondamentales pour assurer la circulation des habitants et l’économie locale. Dans cette attente, des ponts temporaires sont successivement construits mais font l’objet régulièrement de destruction suite aux bombardements jusqu’à la Libération.

Les deux ponts temporaires détruits à la Libération de Rouen– Archives municipales

Le Pont Corneille et le Pont Boieldieu seront reconstruits. Le Pont Transbordeur et sa structure spécifique sera détruit et remplacé par un nouveau pont, le Pont Guillaume le Conquérant inauguré en 1969 et mis en service en 1970.

Construit en 1895, le Pont Transbordeur fut inauguré en 1899 et assura jusqu’en 1940 la liaison devant le boulevard des Belges : il constituait alors le dernier pont avant l’estuaire de la Seine.

Le Pont Transbordeur – Serie Z – Archives municipales

En juin 1940, l’ancien pont Boieldieu, datant de 1888, est détruit. Après la guerre, deux ponts Bailey, préfabriqués, sont installés provisoirement à son emplacement. La démolition des piles et des culées de l’ancien pont est prévue par l’adjudication de juin 1951. Mais la construction de l’ouvrage actuel ne débute qu’en 1952, au terme des travaux de surélévation des quais, et s’achève en 1955.

Caissons des piles du pont Boieldieu, dans La Revue de Rouen, n° 6, octobre 1952, Archives municipales de Rouen

Conçu par l’architecte Jean Démaret, le Pont Boieldieu comporte trois arches d’une amplitude importante, avec une portée principale atteignant 85 m. Le garde-corps d’origine avec sa main-courante en cuivre rouge, remplacé au début des années 2000, fut réalisé par la société Borderel et Robert sur la proposition du ferronnier Raymond Subes.

Dès octobre 1954, plusieurs mois avant l’achèvement du pont, la Ville de Rouen prévoit l’organisation d’un concours pour exécuter quatre groupes sculptés, sur le modèle du pont d’Iéna à Paris. Tandis que le pont est financé par l’Etat au titre des dommages de guerre, les sculptures sont réalisées sur les deniers municipaux. Positionnées à l’entrée de la cité, elles doivent permettre la promotion d’une « ville musée » qui se distingue par son excellence artistique.

Le choix du jury se porte sur les propositions de Jean-Marie Baumel et de Georges Saupique. Achevées en 1957, elles prennent la forme de proues de navire accueillant des allégories, dans les cas de l’Océan et de la Seine de Saupique, ou des groupes de personnages, dans les cas des Vikings et du Départ de Cavelier de La Salle, sculptés par Baumel. Le style est architectural, la ligne épurée, dans la continuité de l’Art déco.

En 2023, après plusieurs années consacrées à sa réhabilitation (2017-2019), le pont fait l’objet d’une concertation citoyenne en vue de son nouvel aménagement. Il apparaît alors nécessaire de favoriser les mobilités douces tout en assurant la végétalisation du pont. Un concours est ainsi organisé à ce jour pour susciter un geste architectural, paysager et artistique puissant, évoquant notre rapport à la nature.

Le groupe Les Vikings de Jean-Marie Baumel - Archives municipales de Rouen

La protection du patrimoine

Protéger un patrimoine désormais reconnu

Des différents chantiers de la Reconstruction à Rouen résulte un patrimoine architectural à préserver et à protéger. Comme de nombreuses collectivités, la Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie accompagnent les projets pour éviter la dégradation des ilots de reconstruction. Dans cette perspective, des travaux de rénovation de certains ilots ont été portés par des élus, des promoteurs et des copropriétaires depuis quelques années.

Parallèlement, la politique de protection mise en œuvre depuis le milieu du XIXème siècle se poursuit localement et contribue à développer les moyens d’assurer la préservation du patrimoine architectural de la Reconstruction longtemps déprécié car méconnu. Encouragés par les associations locales, les élus ont soutenu les dossiers d’inscription et de classement d’édifices et de mobiliers de cette période, le cadre réglementaire portant sur les immeubles construits il y a plus de 50 ans. Ayant attribué en 2024 le label « Architecture contemporaine remarquable » à trois ouvrages de la Reconstruction situés Rive Gauche – patrimoine non inscrit -, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C) souhaite soutenir actuellement le projet d’inscription de la Halle aux Toiles avec vœu de classement et le mobilier de l’Hôtel de Ville de Rouen. Ce projet a fait l’objet d’une délibération durant la séance du Conseil municipal de Rouen le 3 avril 2025.

Enfin, les habitants peuvent être aussi accompagnés dans le cadre de projets de rénovation énergétique de logements individuels issus des travaux de la Reconstruction, concourant à prolonger cette politique de préservation.

Rouen compte parmi les 10 premières villes françaises comptant le plus de monuments historiques, représentant plus de 228 édifices comportant une protection au titre des Monuments historiques soit 33 % des monuments historiques du département de la Seine-Maritime.

Un ensemble à valoriser : La Halle aux Toiles

La Haute-Vieille-Tour tient son nom de la Tour des Ducs de Normandie. Elle était entourée de robustes halles en pierre, dont la halle aux Draps (au nord), et la halle aux Toiles, centres du négoce du drap, puis du coton, jusqu’à la fin du XIXe siècle. A la Libération, il ne restait de cet ensemble que la façade nord de la halle aux Toiles et la Fierte Saint-Romain. La reconstruction de cet édifice est confiée à un architecte-en-chef des Monuments historiques parisien, Henri Jullien, associé au rouennais Raymond Barbé. Ils seront rejoints en 1960 par l’un des plus grands décorateurs français de l’époque, Maxime Old (très actif sur les paquebots transatlantiques), en charge de la conception du mobilier. A son inauguration en 1961, c’est un espace multifonctionnel luxueux où se succèdent congrès, fêtes et banquets. Si la façade nord est restaurée à l’identique, en façade sud la modernité de la Reconstruction est de mise, comme pour la charpente en béton armé qui dégage de beaux volumes.

A l’intérieur, les matériaux utilisés forment une palette sobre qui constitue le cœur du parti pris décoratif des architectes. En 1959, à la suite d’une consultation, la Ville désignera les artistes : Léon Toublanc, Roger Tolmer, Robert Savary, Jean-Paul Demarchi, Jean-Claude Mauger, Jean Lesage, René Collamarini et Georges Mirianon. Robert Couturier sera choisi sans concours, pour réaliser la statue du palier du 1er étage. Raymond Subes interviendra sur les garde-corps de l’escalier monumental, de style paquebot.

La pertinence des choix architecturaux, décoratifs et esthétiques appliqués à la reconstruction de la halle aux Toiles en font une œuvre d’art globale, justifiant sa protection intégrale au titre des Monuments historiques, prévue en 2025. Elle devrait consacrer la place éminente de cet édifice dans l’Histoire de l’art et de l’architecture du XXè siècle.

Construction de la Halle aux Toiles, juin 1958, Collection Guy Pessiot

Cette vision en cours de chantier illustre le décalage entre la charpente hyperbolique en béton de la Salle des Fêtes, futur support de la voûte lambrissée, et la charpente triangulaire de l’ensemble du bâtiment, qui la surmonte.

La reconstruction sur la Rive Droite

Sur la rive droite, le quartier Saint Eloi – Gare routière et l’ilot au Nord du Palais de Justice furent les derniers à être reconstruits. Le Théâtre des Arts fut inauguré en 1962.

Il était nécessaire d’intégrer sur cette rive la proximité et les servitudes fixées sur certains édifices inscrits et/ou classés Monuments historiques. Considérant la forte orientation commerciale de ces quartiers, il était également obligatoire d’intégrer le maximum de commerçants sur place ou à la proximité de leurs anciennes boutiques alors détruites sans oublier la hauteur des immeubles réduisant le nombre de nouveaux logements. De nouveaux équipements municipaux furent également intégrés dans ce nouveau paysage urbain comme ce fut le cas pour le Groupe Scolaire Guillaume Lion. Les successeurs de Jacques Gréber ont également encouragé un réaménagement des espaces urbains en intégrant des squares et de nouvelles voies de circulation au cœur du quartier historique.

Plan des ilots définitifs de la rive droite en décembre 1949 – Archives municipales

La Reconstruction à l'angle de la rue Grand-Pont et de la rue de la Savonnerie, non datée – collection Guy Pessiot

La Reconstruction à l'angle de la rue Grand-Pont et de la rue de la Savonnerie, non datée – collection Guy Pessiot

Les logements reconstruits étaient plus spacieux et confortables adaptés aux normes d’hygiène mais ils ne permettaient pas d’accueillir l’ensemble des habitants sinistrés. C’est donc la raison pour laquelle l’aménagement ultérieur de grands ensembles au sein des quartiers voisins, tels que Châtelet, la Lombardie, la Grand Mare seront initiés dès les années 1960.

Présentation des Grandes Galeries, mars 1954, Revue de Rouen – Archives municipales

Présentation de l’ilot 3, mars 1954, Revue de Rouen – Archives municipales

117 000 habitants étaient recensés en 1940 à Rouen. Plus de 6 000 logements seront reconstruits en 1960 et 2500 logements construits en périphérie. Sur une surface détruite évaluée à 110 hectares, les ilots reconstruits occuperont 57 hectares.

Vue d’ensemble des ilots reconstruits près de la rue Jeanne d’Arc, octobre 1956, Vavasseur – collection Guy Pessiot

« Pour en revenir à l’esprit général de la reconstruction…c’est la volonté de dégager une architecture qui ne soit ni un pastiche de l’ancien, ni une chose trop révolutionnaire. Car une chose trop révolutionnaire risquait ne pas s’accorder avec l’état ancien des villes. »

Extrait de l’entretien de M. André Grégoire, Architecture des Monuments Historiques à Rouen (de 1948 à 1953), réalisé par Mme Anne Rapaport, mémoire de fin d’études, Ecole d’Architecture, non daté –Archives municipales

La reconstruction sur la Rive Gauche

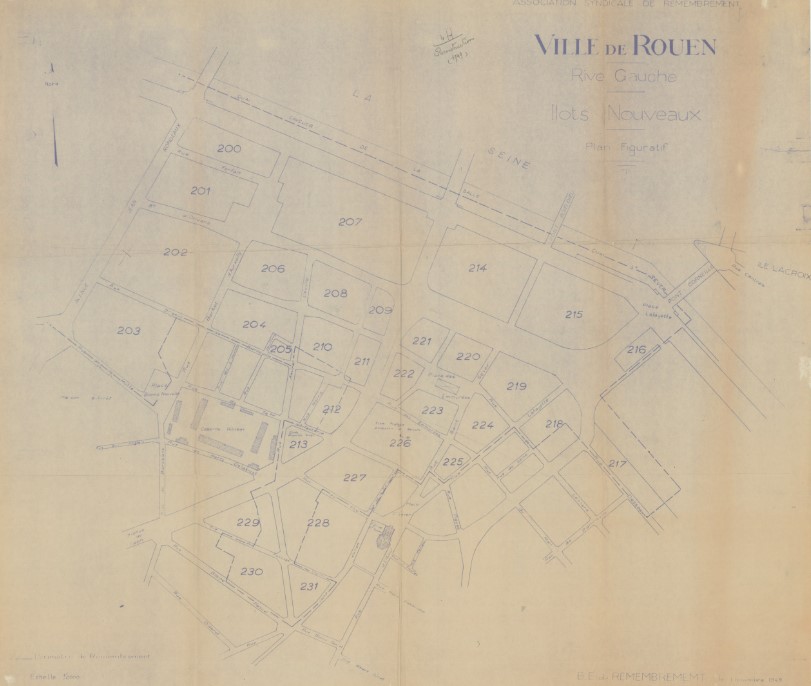

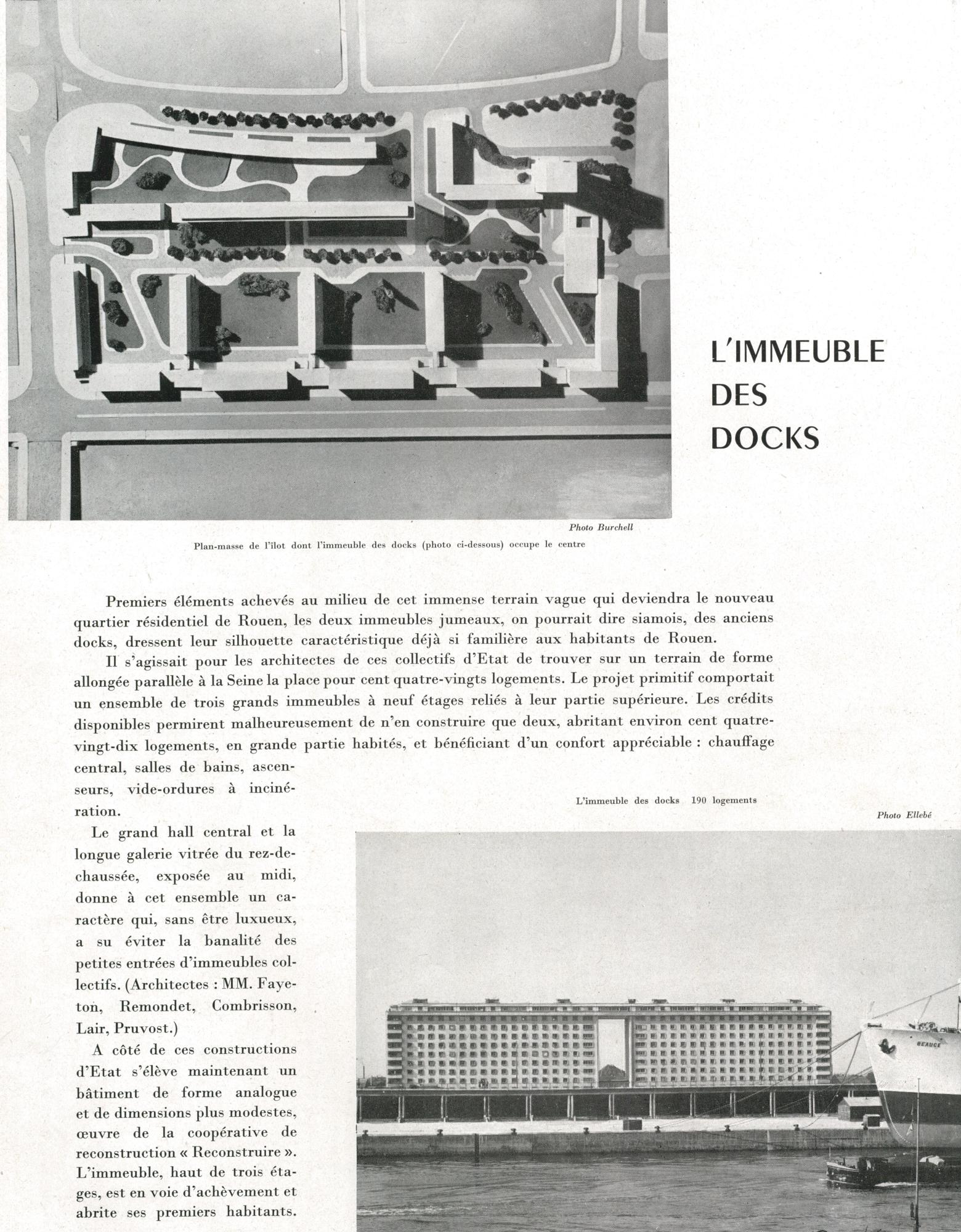

L’aménagement des ilots de la rive gauche est formalisé sur de nombreux plans successifs. Comme sur la rive droite, plusieurs architectes seront chargés d’assurer la mise en œuvre des différents immeubles.

Plan figuratif des ilots nouveaux de la rive gauche en 1949 – Archives municipales

Plan présentant les noms des ilots construits et en cours de construction sur le territoire de la Ville de Rouen en septembre 1953 - Archives municipales

Les associations de sinistrés participent activement à cette réflexion en proposant notamment le nom des ilots reconstruits -modifiés pour certains après réception du chantier-.

Dénomination des nouveaux îlots par le Comité des Syndics de l’Arrondissement de Rouen, non daté - Archives municipales

La Préfecture, achevé en 1965, et la Cité administrative sont situées sur la rive gauche. La volonté de rompre avec le passé industriel est prononcée par la construction de ces bâtiments ainsi que le développement d’ilots plus longs et plus hauts qu’avant 1940. Les ilots sont entourés d’espaces de stationnement mais aussi d’immeubles à hauteur plus limitée proposant une ouverture au rez de chaussée de commerces. Des quartiers se dessinent alors avec des équipements scolaires (Ecole les Fabulettes) ou encore des édifices religieux (Eglise Jean-Baptiste de la Salle). Les sinistrés relogés bénéficient également d’espaces verts autour des ilots, améliorant ainsi les conditions de logement et de réappropriation du tissu urbain.

Vue aérienne de la rive gauche, Foire-exposition de 1950, Paris-Normandie, collection Guy Pessiot

Vue aérienne de la rive gauche, juillet 1961, Vavasseur – collection Guy Pessiot

Sur la rive gauche, parallèlement à la construction des nouveaux ilots, le réseau ancien de circulation est entièrement modifié. La nouvelle voie assurant le lien entre l’extrémité du Pont Corneille et l’Avenue de Caen est ainsi dessinée. Le trafic routier sera alors facilité. Parallèlement à la reconstruction des quartiers sinistrés des rives gauche et droite, se dessinent des zones d’aménagement dans le quartier des Sapins, à Canteleu, Grand Quevilly ou Saint Etienne du Rouvray pour accueillir les habitants n’ayant pas été relogés.

Présentation des ilots « Docks » et Petits immeubles collectifs et demeures individuelles, novembre 1954, Revue de Rouen – Archives municipales

« On peut critiquer tout ce qui a été fait. Mais, il fallait le faire, il fallait construire vite, il fallait loger les gens qui vivaient dans des baraquements provisoires…Tout le monde s’est attelé à la tâche. Et pendant la Reconstruction, il y avait un allant, une ferveur pour tâcher d’aller vite. C’était un peu l’époque héroïque, puisqu’il n’y avait pas de moyens, il n’y avait rien. »

La revue de presse conservée

Complémentaire à la correspondance, aux plans et rapports, les services municipaux ; acteurs de la Reconstruction ; ont souhaité réaliser une revue de presse durant cette période. Cette démarche relève bien ici d’une volonté de récolter l’audience de la presse, d’évaluer également l’adhésion ou les problèmes rencontrés par les citoyens, tout en ayant conscience des orientations parfois portées par les journalistes.

La collecte des articles par les agents municipaux dès 1940 n’est certes pas exhaustive et ne reflète pas l’intégralité des débats. Elle porte néanmoins un éclairage particulièrement riche sur les débats de la reconstruction, sur les réalités quotidiennes des sinistrés et sur les oppositions locales menées par différents représentants locaux d’organismes et par les élus.

La voix des élus se fait également les échos des difficultés des usagers sur la question du relogement retardé par la durée de validation du plan de reconstruction et de réaménagement. Il est utile de consulter cette revue de presse parallèlement aux registres de délibération.

Enfin, ces articles offrent également une médiation alternative, assurant une compréhension plus facile des innovations portées par le projet de reconstruction. L’exemple des schémas présentant le principe de surélévation des quais est le plus probant. Ces illustrations rendent accessibles des éléments de langage technique portés par les architectes et techniciens chargés de la reconstruction.

Cette revue de presse est consultable en Salle de lecture sur réservation préalable.

Les archives audiovisuelles de la Reconstruction de Rouen

Les Archives municipales de Rouen et l’Association des Amis des Archives municipales de Rouen ont souhaité valoriser les archives municipales composés de manuscrits, documents imprimés, iconographies et plans. Pour varier les supports, ils ont souhaité nourrir l’Exposition en illustrant également le parcours scénographique en proposant des extraits de films réalisés durant cette période de Reconstruction.

Le choix s’est porté sur le film commandé par la Ville de Rouen lors de la Visite du Président de la République Vincent AURIOL le 17 juillet 1949 à Rouen dans le cadre de la remise à la Ville de Rouen remise officielle de la Croix de Guerre et de la Légion d’Honneur à la Ville de Rouen.

Visite du Président de la République Vincent Auriol, 17 juillet 1949, 8 K150 – Archives municipales

Réalisé par Claude Moignard et son assistant Charles Delaquaize dit Burchell, ce film illustre la volonté des représentants de l’Etat et des acteurs locaux, portant l’espoir d’une reconstruction rapide des quartiers et pour soutenir les habitants sinistrés. Dès 1949, cette archive met en lumière les enjeux sociaux et économiques à relever à travers ce programme de réaménagement.

Pour prolonger cette lecture, des documents relatifs à cette visite du Président de la République sont disponibles en salle de lecture.

Le Pôle Normandie Images, institution collectant les archives audiovisuelles des particuliers, conserve également la mémoire individuelle et collective de la Reconstruction. Dans le cadre de l’Exposition « La Reconstruction de Rouen », les extraits de 3 films prêtés, sans bande sonore, présentent la mise en œuvre de chantiers issus du projet de reconstruction notamment la surélévation des quais et la construction des premiers ilots. Ils ont été réalisés entre 1949 et 1952. Pour consulter l’intégralité des films, il est nécessaire de contacter Normandie Images.

Les archives de la Reconstruction

Les documents produits et reçus par les services municipaux de 1940 à 1962 été collectés par les Archives municipales de Rouen sur différents supports. Plans, rapports, photographies sont autant de sources consultables en Salle de lecture.

Les membres de l’Association des Amis des Archives municipales ont notamment souhaité s’associer à cette démarche de valorisation des archives municipales de la Reconstruction à travers cette exposition. La valorisation de ces archives assure ainsi une meilleure compréhension de l’histoire de la Ville de Rouen, de son patrimoine et des actions menées pour le protéger.

Délaissées car non triées depuis 50 ans, les archives municipales de la Reconstruction ont fait l’objet d’un classement réglementaire en 2019 par un archiviste (fonds d’archives 6H). Elles sont disponibles en salle de lecture et renouvelle la réflexion autour de ce patrimoine. En consultant les rapports et en comparant les différentes versions des projets, on comprend mieux les difficultés rencontrées par les différents acteurs pour remporter l’adhésion collective autour du projet de réaménagement.

En croisant les sources telles que la correspondance entre les différents organismes du fonds d’archives 6H, et les autres fonds d’archives tels que les photographies et les délibérations du Conseil municipal, il est plus facile également de mesurer les impacts à long terme du projet sur les deux rives de la Seine.

La complétude des sources est également assurée par les Archives municipales par la mise à disposition des permis de construire délivrés à l’issue de la validation du projet de reconstruction et de réaménagement (permis de construire de la Ville de Rouen de 1911 à 2018).

Enfin, pour poursuivre l’alimentation de cette mémoire collective, les usagers peuvent contribuer au renouvellement de ce patrimoine en proposant des dons d’archives illustrant la reconstruction de Rouen.